Hace unos días, saliendo de clase de yoga, me encontré con un montón de adolescentes en medio de algún tipo de excursión. Intenté evitarlos porque aún tengo miedo de que los chaveas se metan conmigo como cuando era pequeña.

Al hacer el requiebro me encontré con una zagala solitaria que intentaba, muy torpemente, ocultar su inquietud arqueando la ceja y mirando el móvil como quien tiene la conversación más flipante de su vida. Tuve la certeza de que se sentía paralizada y ahogada en anhelos de echar el rato con sus compañeros sin sentirse capaz. También te digo que mi conclusión pudo no ser más que una gran paja mental en la que proyectar mi adolescencia de mierda. Finalmente la miré buscando complicidad e intentando decirle: «tía, soy como tú, dame la mano y larguémonos de aquí a un lugar donde nos quieran».

La sensación de soledad puede instalarse en tu cabeza y en tu cuerpo actuando a modo de zumbido ensordecedor. Una especie de tinnitus inaguantable que te encierra en tu propia mollera entorpeciendo cualquier intento de hermanamiento con el prójimo. Cuánto más solo te sientes más acojona el mundo. Hay muchas evidencias que demuestran que el sentimiento de soledad, además de hacer la vida muy complicada, afecta a la salud aumentando el riesgo de mortalidad más que, por ejemplo, fumar o no mover el culo del sofá. Cuando hablamos de soledad nos referimos al sentimiento de soledad, la sensación subjetiva e individual de no sentirnos vinculados con nadie, no al hecho de estar o no acompañados.

Hay datos que indican que la soledad está on fire. Por ejemplo, según una encuesta de YouGob el 22% de los millennials en Estados Unidos dicen no tener amigos en absoluto. Un estudio realizado en España en 2015 por Axa pone de manifiesto que la mitad de la población española afirmó haberse sentido sola en algún momento durante aquel año y que 1 de cada 10 españoles reconoce haberse sentido solo en más de una ocasión. Por otro lado, el 25,4% de los hogares españoles son unipersonales y casi la mitad de estos están formados por personas mayores de 65 años según la encuesta continua de hogares del INE.

El sentimiento de soledad es una función tan biológica como el hambre, el sueño o el dolor. Todas estas funciones son nuestro cuerpo llamando a la puerta para que hagamos lo que tenemos que hacer, ya sea alimentarnos, descansar o alejarnos del peligro. En el caso del sentimiento de soledad el cuerpo nos da el toque para que le echemos un ojo a nuestras necesidades sociales. Nuestro modo de vida ha cambiado a lo bestia en los últimos siglos pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo que hace miles de años y por aquellas fechas estar solo en el mundo significaba la muerte, literal.

La supervivencia ha estado intensamente asociada a ser capaces de establecer vínculos con los otros. Por aquel entonces vivir calientes, seguros y bien alimentados, dependía en gran medida de la pertenencia a un grupo. Nuestro cerebro es un órgano social al que no le ha quedado más remedio que especializarse en la creación de estos lazos. No tener la aceptación de un grupo que nos proteja significaba la muerte y tu cerebro lo sabe. De hecho, el cerebro dispone de un mecanismo al que llamamos dolor social que afecta a las mismas áreas que se activan con el dolor físico, para alertarnos sobre el reschazo e instarnos a ponernos en marcha en la búsqueda de nuevas conexiones sociales.

La cultura que compartimos ha ido priorizando, poco a poco, lo individual por encimade lo comunitario y eso va en contra de nuestra naturaleza. Hoy en día podemos cambiarde ciudad e incluso de continente por muchas razones,; dedicamos una gran porción de nuestro tiempo a actividades que tienen que ver con nuestro beneficio particular y el de nuestra familia nuclear, que ahora sólo incluye pareja e hijos, si se tienen, pero pasamos muy poco dedicados a nuestra comunidad más amplia. En muchas ocasiones no es fácil socializar con la gente que te rodea, sobre todo si te sales de la norma. No podemos decir que hayamos creado una sociedad tolerante y amable con la diversidad.

Por otro lado, con tanta movida que nos metemos para el cuerpo con el trabajar un mínimo de ocho horas, más la del gimnasio, el máster de no sé qué, la hora semanal de psicoterapia, la de la nutricionista, las clases de inglés de los niños porque: “¡joder, qué importante es hablar inglés!”, lo más fácil es que cortemos de raíz toda interacción social; la nuestra y la de nuestros hijos. Y fíjate si es simbólico que se prioricen las clases extraescolares a que los niños jueguen con otros niños, que es como aprenden a vincularse con sus iguales. Esto es lo que hay: la productividad por encima de los vínculos.

Cuando hablo de interacción social no me refiero solo a echar el rato tomando cañas con los colegas, a ir a la inauguración de una expo o a pasar una mañana de after. Me refiero más bien a establecer compromisos con la gente que nos rodea, a sentirnos vinculados, a sentir que podemos confiar, a saber que tengo en quien apoyarme cuando lo necesite y viceversa.

Cuando hace unos años me vine a vivir al campo me di cuenta de lo diferentes que eran aquí las relaciones sociales. En la zona donde vivo es obligatorio visitar al vecino y echarte un chato de vino con él aunque te caiga mal, que no es el caso (mi vecino me cae maravillosamente). La cuestión fundamental es que hay que mantener las relaciones no por placer sino por necesidad, porque vivimos aislados, porque la carretera que llega a mi casa muchas veces se anega y se vuelve intransitable, porque si nos vamos de viaje necesitamos que nos rieguen o nos cuiden las gallinas, y bueno, porque no hay nadie más alrededor. Nos necesitamos y somos conscientes de ello, así de sencillo.

La socialización es una necesidad humana universal a la que no prestamos suficiente atención. Simone Veil decía: “Tener raíces es quizás la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana. Un ser humano tiene raíces en virtud de su participación real, activa y natural en la vida de una comunidad que conserva en su forma viva ciertos tesoros específicos del pasado y ciertas expectativas específicas para el futuro”. Si esta necesidad no se cubre pasan cosas en nuestra biología.

Como decía arriba, dolor social y dolor físico son equiparables, y cuando sientes dolor te pones a la defensiva para protegerte. Así es como empezamos a aislarnos. Cuando nos sentimos desvinculados nuestro cuerpo se caga de miedo y se pone en modo defensivo. La soledad, además, hace que interpretemos el mundo como una amenaza y a las personas que lo habitan como un peligro. Esto nos va debilitando y llega un momento en el que nos sentimos demasiado vulnerables para enfrentarnos a un mundo que percibimos cada vez más hostil.

Cuando la soledad y la desvinculación emocional llegan a nuestra comunidad para quedarse, la nuestra se convierte en una sociedad cuyos actores se pasan la vida protegiéndose los unos de los otros, sintiendo que el otro es una amenaza cuando realmente el otro es el único que puede ayudarnos a sobrevivir.

El ser humano es interdependiente. En mayor o menor medida todos compartimos las mismas necesidades sociales y de vinculación. Esto no es algo que esté en nuestro imaginario. Nuestro imaginario, forjado a base de máximas neoliberales, nos dice una y otra vez que tenemos que poder solos con todo, que debemos ser independientes, no interdependientes, que tenemos que competir por los recursos, que más nos vale ser los mejores en clase, que no te metas en los problemas de los demás y que si quieres ascender tienes que ser una zorra del infierno con tus compañeros.

Pienso en la gran mayoría de cosas que tengo que hacer a lo largo del día y tienen que ver solo conmigo, con mi negocio, con mis correos electrónicos, con mis redes sociales, con mi cuerpo, con mis emociones, con mi placer, con mi casa. No suele quedar hueco para lo común aquí a no ser por el chato de vino con el vecino, del que cada vez que puedo me escaqueo porque tengo muchas cosas que hacer para sobrevivir, para pagar los impuestos, la hipoteca, la luz, el seguro, la comida sana y las clases de yoga para que no me duela todo de estar todo el día sentada.

Se nos va la energía en salir a flote, en una vida precaria para la mayoría, y cuando tenemos que dedicarle tiempo a vincularnos ya no nos apetece. Luego, cuando estamos ya aislados, no nos sentimos capaces. Un bucle infinito que tal y como vamos no parece tener fin.

Pienso en esa chavala que miraba el móvil con la ceja arqueada; en mí misma cuando era adolescente y sentía que cualquier persona era capaz de hacerme daño; en los millennials que no tienen amigos; en la mitad de españoles que afirmaron sentirse solos en 2015 y en los millones de personas mayores que viven solas.

Me entran unas ganas desmedidas de salir a vincularme a lo loco con todos y venga besos y abrazos; aparece en mí fuertemente el impulso de hacer piña y amistades y crear proyectos con los que estemos comprometidos y salgamos en las noticias de lo maravilloso que es todo y más gente se apunte a nuestra iniciativa y se líe una cosa muy gorda y cambiemos el mundo a base de vincularnos a lo bruto. Pero, Dios mío, qué pereza todo. Tengo que acabar este artículo y después hacer yoga y trabajar mis siete horas a tiempo para asistir a mi jodida clase de chino, porque, ¡joder, qué importante es ahora hablar chino!

- Articulo publicado originalmente en VICE

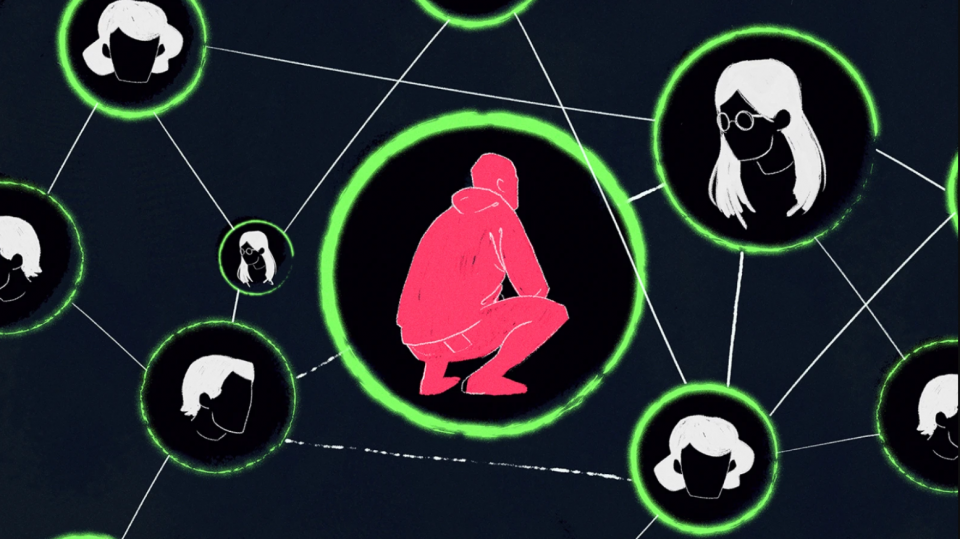

- Ilustración: Daniel Romero